黉门街社区占地面积0.67平方公里,属城市老旧小区,“小街小巷,老院子,临街一溜小铺子 ”是社区显著特征。辖区内有丰富的医疗资源,四川大学华西四所“三甲 ”医院和众多大型医疗机构汇聚在社区内。现有居民住户7878 户, 常住人口 2.4 万余人。其中60岁以上老人5000余人,80 岁以上老人1100 多人,90 岁以上老人173人,百岁老人4人, 高龄、空巢、独居老人较多。随着社区人口老龄化程度的日益加深,老年人对社区养老、生活、健康、精神文化服务等提出了更高的要求,现有的社区为老服务水平已无法满足日益增加的老年群体的需求,多层次的为老服务体系亟待建立。

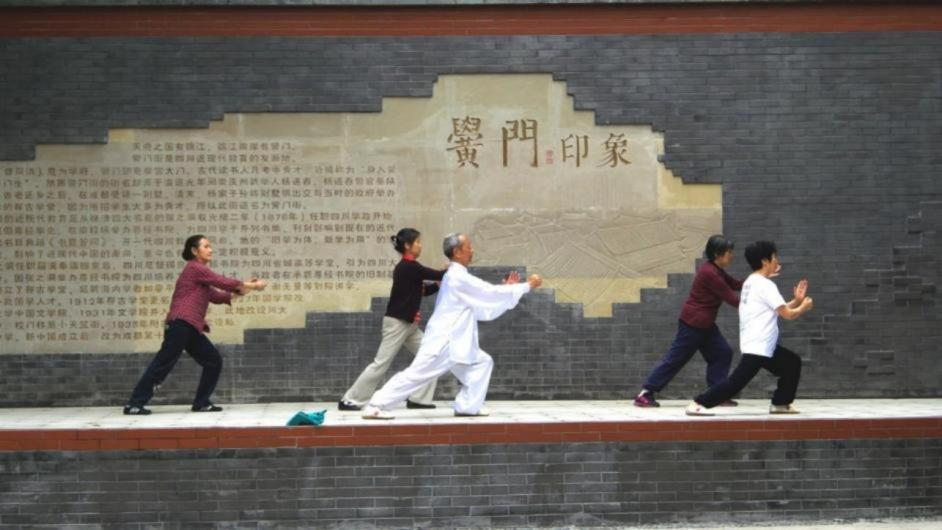

黉门街社区老人在打太极拳

黉门街社区从实际出发,寻找解决为老服务的路径和办 法,充分整合社会资源,引入多元服务主体参与,采取“1+4 ”工作模式(即搭建 1 个为老服务平台,建立公益、市场、项目、长效4 个服务机制),打造社区为老服务的新平台和载体,摸索出“党建引领,多方参与,市场化运作 ”的新模式, 用商业的逻辑思维,解决社区为老服务中存在的困难和问题, 解决老年群体在居家生活中的痛点、难点、盲点和困点。

一、以党建引领为平台,强化组织联动,有效整合辖区 各类资源

引入多方参与,建立服务机制。黉门街社区党委积极探索构建“社区党委+ ”模式,联合辖区各类党组织21家,建 立党建联席会议制度,变为老服务的“单打独斗 ”为“齐心协力 ”。在定期召开的党建项目认领会议上,围绕为老、助老、乐龄康养等“菜单 ”,书记们都积极踊跃认领。四川大学华西口腔医院党委谭书记说:“我们是黉门街社区的一份子,我们和社区已形成了良好的互动关系 ”。华西医院6 名在职和退休老党员专家在社区建立了“ 华西老专家医生联盟 ”,开展义诊、义捐“双义 ”活动,其中83岁58年党龄的眼科一级专家连景贤教授,退休后主动参与社区志愿服务, 每周二到社区为辖区老人、青少年儿童免费开展义诊活动。2023年辖区单位党组织认领为老服务项目46个,开展专家义诊 120 余场,惠及老人 3000 余人次。

退休后的老党员专家正在义诊

整合网格力量,发挥老有所为。黉门街社区作为全国网格治理的发源地,精心打造了 3.0 版的微网实格治理机制,实现了“格上有人,干事有钱,服务延伸 ”的工作闭环。原来社区仅一名“ 两委 ”成员负责老龄工作,现在“举臂一挥, 社群一帮 ”,声势浩大。社区8 名网格员和 113 名微网格长(退休老人),手持为老服务“ 明 白卡 ”,“下沉 ”到老人家中,掌握老人需求动向、基础慢病情况,掌握重点照顾老人情况,他们在天天下院落中,实践着“ 网格有限,服务无限 ”的工作理念,提出为老服务首先是“发现 ”。就像他们口中的顺口溜一样“天天下院落、情况全掌握,长者需和求, 进门去交流,工作手机智能化,抢单派单老人夸,我是一名网格员,收入增加心里甜 ”。浆洗街4 号院那一片老人常说,有事就找“郝阿姨 ”,作为微网格长的她,用脚步度量出她的明白账,空巢老人 4 人、独居老人 5 人、慢性病老人 78 人、特殊关爱老人 17 人,哪家有困难,哪家啥子情况,她都了如指掌,她常说,别看我年纪大,但我的心不老,做点事,发挥点作用,当好社区为老服务的助手、援手和帮手, 还是可以的。

微网格员入户了解老人需求

二、以社会企业为平台,引入多元参与,推动养老服务 持续发展

引入专业养老机构,解决社区就近养老难题。2018年 3 月社区创新成立的全省首家社区社会企业“ 四川黉门宜邻居民服务有限公司 ”,打破了社区服务纯行政属性的格局, 由政府单极供给到社会多元供给,给为老服务提供了新的源头活水。社区坚持“ 公益+市场化+长效化 ”理念,吸引了 12 家社会企业以项目公司、项目合作的方式,建立“新安居 ” 社区康养中心,提出“ 两高两术加一养 ”(即高龄老人、高危老人,手术前、手术后外加康养)的服务模式,采取“ 医疗+养老 ”相结合的方式,为老年人提供治疗期住院、康复期护理和临终关怀为一体的“康养+医疗 ”服务。开展了“小 柏家护 ” 日间照料服务,开展了“ 医滋露 ”老人住院陪护, 看病陪诊等服务,满足本社区老年人就近养老需求、方便亲属探视,也为外地来华西医院就诊的病人提供了一个康复之地。社区公司不仅填补当前为老服务的空缺和盲区,同时也将纯利润的20%投入社区公益基金。2023 年 12 月 22 日,人 民日报专版以《社区基金“杠杆 ”撬动基层治理效能》为题,对社区基金推动社区发展治理作了专题报道。

引导群团积极参与,形成社区互助式养老模式。社区聚集多个老旧院落,大部分是高龄老人、空巢老人和独居老人。在分析了老年人的需求后,通过社区营造,引导居民通过邻里守望、街邻相帮,创新互助式养老新模式,探索出一条不等不靠、抱团养老的新途径。“奶奶厨房 ”是以老年志愿者刘奶奶为代表,以“ 院落结伴养老 ”的方式,汇集 34名60 岁-75 岁低龄活力老人,为 80 岁以上的空巢、独居老人免费送餐到家,营造低龄老人帮助高龄老人的邻里互助氛围。随着老人用餐需求的增加,“奶奶的味道 ”助餐点和餐车供应 点已成为亮丽的风景线。“奶奶厨房 ”被人民日报、人民网、新华网、《求实》杂志、中央电视台等多家媒体报道,推动形成了邻里关怀、爱老助老的良好社会风尚。同时,社区充分发挥社团作用,扩大老年人社会参与。先后组建社区舞蹈队、老年摄影队、老年合唱队等 12 支各类老年社团组织,开设针对老年人的书画、电脑使用、手机摄影等专题培训课程,满足老人的学习、社交等多方面需求。社区志愿者王阿姨退休后,她带领众多志愿者积极开展“畅行停 ”项目,有效缓解华西医院周边停车难问题。作为社区文化团队建设负责人,大家都亲切叫她“王主任 ”。她组织成立黉门街社区老年摄影志愿服务队,开展“手机随手拍,发现民生新问题 ” 等活动,为社区老人拍全家福、举办集体生日会,让老年人感受社区大家庭的关爱。这就是黉门社区的新模式,不仅能为社区居民提供好的服务,还能让社区居民参与其中,共同管理好社区。

“奶奶厨房 ”组织互助养老活动

三、以“智慧社区建设”为平台,建立智慧应用场景,提供优质健康管理服务

健康一网通,让家医进网入格。黉门街社区是一个典型的“老社区 ”,老龄化程度高,使医疗资源和养老服务供给显得尤为迫切,针对老年人挂号难、未建立个人电子健康档案等突出问题,社区开通“健康一网通 ”,以医疗为切 口, 链接三方资源,将网格员的精准协助、家庭医生的健康管理、基层卫生机构的初诊功能、三甲医院的专业诊治功能融会起来,实现了家医签约“一站汇聚 ”,医疗服务“一键匹配 ”, 上下转诊“ 一网办理 ”, 网格指令“ 一键下达 ”,构建了“小病在社区、大病进医院、康复回社区 ”的闭环服务体系。“健康一网通 ”应用场景由“一舱两端 ”组成,社区驾驶舱可直观了解居民健康信息,应用端可以实现在622家二级以上公立医院一卡挂号就医、检验报告共享查询、家医签约转诊、医保展码支付,传染病自主申报等功能, 同时可以实现网格派单抢单、公益服务和便民服务。该智慧应用场景入选由四川省发改委、四川省大数据中心、四川省网信办联合发布的《四川省数据要素市场化配置改革试点》单位;入选四川省数字经济典型应用场景,实现了“一部手机一张卡,走进医院600家,普惠健康均等化, 网格助医老人夸 ”。

智能安全监护,让老人健康生活。社区引入社会资源, 着力研发老人居家安全监护系统。社区利用社区基金为23 位独居老人安装监测设备,一旦老人在家发生跌倒,心率异常情况,设备马上将信息传到网格员、家庭医生和家属,网 格员可及时上门查看,在家庭医生指导下及时处置,确保独居老人第一时间得到救治。检测设备的安装一改过去老人安 全监护“早看窗帘,晚看灯 ”的尴尬局面,实现智慧赋能,也给社区减负。此应用场景进入了成都市医联工程,也是全国首先把为老服务与基层社区治理,与卫生健康和网格治理有机结合的案例。

黉门街社区组织开展“关爱老年人 ”健康服务

黉门街社区按照“ 完整社区 ”和“ 韧性社区 ”建设要求,围绕“三聚一共享 ”,以聚合需求、聚合资源、聚合服 务,共融共享为导向,以老年人的需求为中心,以解决问题 为 目标,“组织起来,解决问题 ”,组织可以组织的一切力量,解决老年人所期、所盼、所怨;解决老年人生活中的痛点、困点、盲点。通过建立“嵌入式 ”工作机制,将老龄工作融入社区服务之中,把老年人的“获得感、安全感、幸福感 ”作为工作终极目标,努力构建为老服务亲民化、生活化、项目化、显性化的新格局,把党委政府的要求、老年人的需求在服务中显现出来,看得见、摸得着,让老年人可进入、可参与、可互动、可体验,有获得感,有幸福感。同时,社区积极倡导居民互帮互助,引导老年人力所能及地帮助身边的人,让更多的老年志愿者积极参与社区治理,形成社区老人广泛参与、互帮互助的养老模式,实现自身的社会价值, 推动养老事业多元化、多样化的发展。

编辑:怀马凤